魏斯曼与种质理论

19世纪末期,人类在生命科学研究上取得了一些大的进展。自然选择学说的建立,炭疽、狂犬病等烈性传染病的相继被征服,都给生命科学研究注入了新的活力,引起了公众的极大兴趣,相应地也促进了生命科学研究。正是在这种背景条件下,魏斯曼开始了他的科学研究生涯。1859年达尔文《物种起源》发表后,魏斯曼为自然选择学说深深吸引,并竭力捍卫这一学说。他还通过非常有趣的鼠尾切除实验给获得性遗传学说以致命一击。他把刚生下来的老鼠尾巴切断,这样连续做了22代,至第23代老鼠依然长出和其祖先一样的尾巴。在进化论得到广泛支持和传播的时代,魏斯曼对变异自然会很感兴趣,但是他认识到,世代之间的遗传稳定性才是最显著的遗传事实。遗传使物种保持一定的连续性,也使新的性状得以长期保存。如果没有物种的遗传稳定性,那也就无变异可言,自然界将呈现混乱无序状态,很显然,这不是我们所看到的现实。魏斯曼还认识到,必须首先在细胞和个体水平上来研究遗传,而不是研究其在产生物种或种群中的作用。1892年,魏斯曼发表了《胚质:遗传理论》,提出了生物遗传的种质理论。

其要点如下:1.每一机体由两部分,即种质和体质,也就是现在所称的生殖细胞和体细胞所组成。2.种质不是新产生的,而是由以前的世代派生出来,并不断地比较稳定地通过生物体而世代延续下去。3.从一个生殖细胞既可能重新产生生殖细胞,也能产生体细胞;而体细胞在分裂时始终只能重新产生体细胞。因此不能把生殖细胞看作是生物体的产物。4.繁殖相当于种质继续分裂,种质通过体细胞的补充形成而产生一个更大的个体,同时生殖细胞受体细胞的保护。5.在生物个体生命过程中出现的一切变化,对种质都毫无影响,正如在鼠尾切除实验中大家所见到的。魏斯曼还推断,世代之间的联系是遗传性状的传递,这种传递是通过一定的化学实体来进行的。总之,种质连续理论给核及染色体的分裂提供了理论框架,它也推动了人们对细胞学、受精现象、细胞分裂以及生殖问题的研究。此外,由于体细胞的分裂(有丝分裂)需保持染色体数目恒定,因此魏斯曼预测:在卵和精子的成熟过程中,必然有一个特别的减数分裂过程使染色体数目减少一半,从而在受精时,精卵细胞核融合,受精卵回复正常的染色体数。很快,在1888年,这一推测就由布维里及斯特拉斯伯格所证实。1914年11月5日,魏斯曼逝世于布赖斯高的弗赖堡。他的一生为人类作出了卓越的贡献,他的种质理论以及有关减数分裂的推测促进了遗传学的向前发展,奠定了遗传学的理论基础。

其要点如下:1.每一机体由两部分,即种质和体质,也就是现在所称的生殖细胞和体细胞所组成。2.种质不是新产生的,而是由以前的世代派生出来,并不断地比较稳定地通过生物体而世代延续下去。3.从一个生殖细胞既可能重新产生生殖细胞,也能产生体细胞;而体细胞在分裂时始终只能重新产生体细胞。因此不能把生殖细胞看作是生物体的产物。4.繁殖相当于种质继续分裂,种质通过体细胞的补充形成而产生一个更大的个体,同时生殖细胞受体细胞的保护。5.在生物个体生命过程中出现的一切变化,对种质都毫无影响,正如在鼠尾切除实验中大家所见到的。魏斯曼还推断,世代之间的联系是遗传性状的传递,这种传递是通过一定的化学实体来进行的。总之,种质连续理论给核及染色体的分裂提供了理论框架,它也推动了人们对细胞学、受精现象、细胞分裂以及生殖问题的研究。此外,由于体细胞的分裂(有丝分裂)需保持染色体数目恒定,因此魏斯曼预测:在卵和精子的成熟过程中,必然有一个特别的减数分裂过程使染色体数目减少一半,从而在受精时,精卵细胞核融合,受精卵回复正常的染色体数。很快,在1888年,这一推测就由布维里及斯特拉斯伯格所证实。1914年11月5日,魏斯曼逝世于布赖斯高的弗赖堡。他的一生为人类作出了卓越的贡献,他的种质理论以及有关减数分裂的推测促进了遗传学的向前发展,奠定了遗传学的理论基础。

教育新鲜事

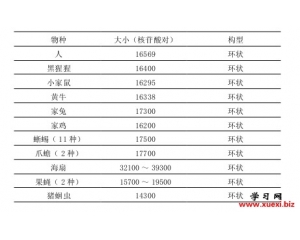

微型的基因组

微型的基因组 分子生物学的兴起与达尔

分子生物学的兴起与达尔 达尔文主义再度突飞猛进

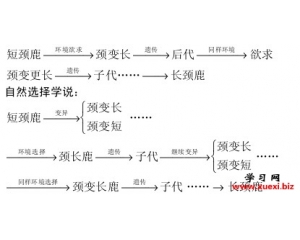

达尔文主义再度突飞猛进 两种进化学说的争论

两种进化学说的争论