洋底地形(2)

印度洋南部区域海底地貌最为简单,整个区域只是因克罗泽群岛和克尔格伦海峡的高隆,才把它分隔为三海盆:克罗泽海盆、大西洋-印度洋海盆和南极-东印度洋海盆。印度洋的海盆一般深度为 4500—5000m,只有西澳和南澳海盆深度较大,平均约 5500m,而中印度洋海盆的北部和阿拉伯海盆因受恒河和印度河的泥沙填积,深度只3000—4000m。印度洋中的大陆架总面积约 436×104km2,只占整个印度洋面积的5.68%。印度洋周围大陆架的平均宽度比大西洋狭窄,除波斯湾和马六甲海峡外,以澳大利亚北部、马来半岛西侧、印度半岛西部边缘宽度较大,最宽处在孟买以北,达352km。

印度洋大陆架外缘,大陆坡的坡度亦较小,平均为 2°55′,比太平洋和大西洋大陆坡的平均坡度都小。印度洋大陆坡的宽度也不大,一般只20—50km。印度洋大陆边缘地貌的突出特点是大陆隆或海台较多且分布亦广。印度洋的大陆隆有的是浊流或大陆坡滑动崩塌,使大量碎屑物质堆积于深海平原边部而成,也有的原是大陆的一部分分异沉降而成。在非洲沿岸有厄加勒斯海台和莫桑比克海台,在马达加斯加岛南部有马达加斯加海台。这三海台的水深都在2500m左右,其特点是顶部缓坦微向东倾。在马达加斯加岛东北,有一马斯克林海台,此海台呈弧状南北伸延,长达2300km,这一海台深度一般只一百到数百米,甚至有的地方高出海面构成岛屿。马斯克林海台北部的塞舌尔群岛上,有元古代和下寒武纪花岗岩基底出露,这说明它属大陆型地壳性质;而此海台的南部的马斯克林群岛附近的基底则属大洋型地壳性质,露出海面的岛屿多属珊瑚岛或火山岛,如留尼汪岛就是火山岛,它在第三纪初期还发生过喷发活动,现高出海面 3069m,为印度洋中最高点。

在邻近澳大利亚的大陆隆有埃克斯默思海台和纳彻腊利斯特海台,前者位于埃克斯默思湾以北,西南-东北延伸;后者位于纳彻腊利斯特角以西,它的北、西、南三面均以陡急的坡崖直降深海底。在30°S附近,还有一东西向的块状大陆隆起,名叫断裂海岭(Broken Ridge),它比周围海底高出1000m以上。在此断裂海岭南边即为很深很长的迪阿曼蒂纳(Diamantina)断裂带西段的奥勃(Ob)海沟。总之,靠近澳大利亚大陆的大陆隆,实际上就是该大陆的断陷或分离产生的。邻近亚洲大陆的大陆隆,以印度半岛西侧向南的查戈斯-拉克代夫(Chagos-Lacadives)海台最为突出。此海台南北延伸 4000 km,海台水深一般不超过 1800m,其中查戈斯、马尔代夫和拉克代夫三群岛大多是在海台上发育的珊瑚礁岛屿。

另外,在印度洋东部有一大致沿 90°E走向的东印度洋海岭,南北长达5000km左右,差不多从10°N直达 34°S,是地球上最直的线状构造,它与大洋中脊不同,海岭中轴没有裂谷,也无转换断层和地震活动。据研究,它可能是大洋地壳发生隆起而形成的地垒构造,或是由于原大洋地壳西盘上冲于东盘之上而成。但也有人根据从岭脊上钻探到煤和泥炭土等,因而认为它原是一列下沉的岛屿。东印度洋海岭的深度约 1800—3000m,在 27°20′S的地方,海岭的最高峰顶距海面只870m。水下冲积锥(深海扇)和岛弧-海沟系在印度洋海底地貌中表现也很突出。在孟加拉湾有一巨大的恒河水下冲积锥,其面积达2×106km2,比恒河流域的面积还大。这一巨大的水下冲积锥,“取代”了这一区域的大陆架、大陆坡和大陆隆部分。在此水下冲积锥上部直到河口还形成宽达 13—36km的水下溺谷,溺谷在水下冲积锥上再分散成树状扇形谷,一直延伸上千公里。

在阿拉伯海也有一与此类似的印度河水下冲积堆,但规模比恒河水下冲积锥小。在安达曼群岛、尼科巴群岛之西,经苏门答腊、爪哇、努沙登加拉群岛(小巽他群岛)之南,有一带与这些岛屿伴生的很长的海沟,其成因与太平洋中日本海沟相似,是印度-澳大利亚板块向欧亚板块俯冲形成的。这一岛弧-海沟系具有平行的双重岛弧,其中苏门答腊、爪哇、努沙登加拉群岛相当于火山内弧,安达曼群岛和明打威群岛一线相当于非火山外弧。两列岛弧之间为水深 3000—4000 m 的较浅的海沟,外弧外侧才是爪哇海沟。爪哇海沟宽 50—100km,长4500 km以上,海沟最深点 7450m①。印度洋的产生和形成过程,与冈瓦纳古陆的分离和特提斯洋的缩小衰减过程紧密相关。大致在三叠纪以前,冈瓦纳古陆还是一个整体,特提斯洋呈巨大的三角形楔在北方劳亚古陆和南方冈瓦纳古陆之间。到侏罗纪时冈瓦纳古陆开始分裂,至晚侏罗世,即距今约16—14×107a之间,非洲大陆与南极-澳大利亚大陆之间出现大洋中脊,古特提斯洋向西南方向侵入,构成了印度洋的雏形。

这时,马达加斯加和印度还与非洲大陆连成一体,不过其间常被浅海侵漫。其后一段时期(距今 14—10×107a)大陆与海洋的轮廓变化不很显著。到了晚白垩世(距今 10—8×107a)又是大洋扩展时期,此时印度、马达加斯加岛与非洲脱离,相继在马达加斯加与印度之间发展了大洋中脊,于是印度随着洋底的快速扩张,每年向北北东方向移动10cm左右,直至早第三纪末(6 ×107a)与欧亚板块碰撞形成喜马拉雅山脉。澳大利亚与南极大陆分离可能到第三纪初才开始,其后向北方推进直到爪哇深海沟。由此可知,印度洋的现代轮廓和规模直到第四纪才形成)。总之,印度洋的形成过程与冈瓦纳古陆的分裂和古特提斯洋的缩减衰退过程相联系,而且与南大西洋的形成基本是同时进行。

印度洋大陆架外缘,大陆坡的坡度亦较小,平均为 2°55′,比太平洋和大西洋大陆坡的平均坡度都小。印度洋大陆坡的宽度也不大,一般只20—50km。印度洋大陆边缘地貌的突出特点是大陆隆或海台较多且分布亦广。印度洋的大陆隆有的是浊流或大陆坡滑动崩塌,使大量碎屑物质堆积于深海平原边部而成,也有的原是大陆的一部分分异沉降而成。在非洲沿岸有厄加勒斯海台和莫桑比克海台,在马达加斯加岛南部有马达加斯加海台。这三海台的水深都在2500m左右,其特点是顶部缓坦微向东倾。在马达加斯加岛东北,有一马斯克林海台,此海台呈弧状南北伸延,长达2300km,这一海台深度一般只一百到数百米,甚至有的地方高出海面构成岛屿。马斯克林海台北部的塞舌尔群岛上,有元古代和下寒武纪花岗岩基底出露,这说明它属大陆型地壳性质;而此海台的南部的马斯克林群岛附近的基底则属大洋型地壳性质,露出海面的岛屿多属珊瑚岛或火山岛,如留尼汪岛就是火山岛,它在第三纪初期还发生过喷发活动,现高出海面 3069m,为印度洋中最高点。

在邻近澳大利亚的大陆隆有埃克斯默思海台和纳彻腊利斯特海台,前者位于埃克斯默思湾以北,西南-东北延伸;后者位于纳彻腊利斯特角以西,它的北、西、南三面均以陡急的坡崖直降深海底。在30°S附近,还有一东西向的块状大陆隆起,名叫断裂海岭(Broken Ridge),它比周围海底高出1000m以上。在此断裂海岭南边即为很深很长的迪阿曼蒂纳(Diamantina)断裂带西段的奥勃(Ob)海沟。总之,靠近澳大利亚大陆的大陆隆,实际上就是该大陆的断陷或分离产生的。邻近亚洲大陆的大陆隆,以印度半岛西侧向南的查戈斯-拉克代夫(Chagos-Lacadives)海台最为突出。此海台南北延伸 4000 km,海台水深一般不超过 1800m,其中查戈斯、马尔代夫和拉克代夫三群岛大多是在海台上发育的珊瑚礁岛屿。

另外,在印度洋东部有一大致沿 90°E走向的东印度洋海岭,南北长达5000km左右,差不多从10°N直达 34°S,是地球上最直的线状构造,它与大洋中脊不同,海岭中轴没有裂谷,也无转换断层和地震活动。据研究,它可能是大洋地壳发生隆起而形成的地垒构造,或是由于原大洋地壳西盘上冲于东盘之上而成。但也有人根据从岭脊上钻探到煤和泥炭土等,因而认为它原是一列下沉的岛屿。东印度洋海岭的深度约 1800—3000m,在 27°20′S的地方,海岭的最高峰顶距海面只870m。水下冲积锥(深海扇)和岛弧-海沟系在印度洋海底地貌中表现也很突出。在孟加拉湾有一巨大的恒河水下冲积锥,其面积达2×106km2,比恒河流域的面积还大。这一巨大的水下冲积锥,“取代”了这一区域的大陆架、大陆坡和大陆隆部分。在此水下冲积锥上部直到河口还形成宽达 13—36km的水下溺谷,溺谷在水下冲积锥上再分散成树状扇形谷,一直延伸上千公里。

在阿拉伯海也有一与此类似的印度河水下冲积堆,但规模比恒河水下冲积锥小。在安达曼群岛、尼科巴群岛之西,经苏门答腊、爪哇、努沙登加拉群岛(小巽他群岛)之南,有一带与这些岛屿伴生的很长的海沟,其成因与太平洋中日本海沟相似,是印度-澳大利亚板块向欧亚板块俯冲形成的。这一岛弧-海沟系具有平行的双重岛弧,其中苏门答腊、爪哇、努沙登加拉群岛相当于火山内弧,安达曼群岛和明打威群岛一线相当于非火山外弧。两列岛弧之间为水深 3000—4000 m 的较浅的海沟,外弧外侧才是爪哇海沟。爪哇海沟宽 50—100km,长4500 km以上,海沟最深点 7450m①。印度洋的产生和形成过程,与冈瓦纳古陆的分离和特提斯洋的缩小衰减过程紧密相关。大致在三叠纪以前,冈瓦纳古陆还是一个整体,特提斯洋呈巨大的三角形楔在北方劳亚古陆和南方冈瓦纳古陆之间。到侏罗纪时冈瓦纳古陆开始分裂,至晚侏罗世,即距今约16—14×107a之间,非洲大陆与南极-澳大利亚大陆之间出现大洋中脊,古特提斯洋向西南方向侵入,构成了印度洋的雏形。

这时,马达加斯加和印度还与非洲大陆连成一体,不过其间常被浅海侵漫。其后一段时期(距今 14—10×107a)大陆与海洋的轮廓变化不很显著。到了晚白垩世(距今 10—8×107a)又是大洋扩展时期,此时印度、马达加斯加岛与非洲脱离,相继在马达加斯加与印度之间发展了大洋中脊,于是印度随着洋底的快速扩张,每年向北北东方向移动10cm左右,直至早第三纪末(6 ×107a)与欧亚板块碰撞形成喜马拉雅山脉。澳大利亚与南极大陆分离可能到第三纪初才开始,其后向北方推进直到爪哇深海沟。由此可知,印度洋的现代轮廓和规模直到第四纪才形成)。总之,印度洋的形成过程与冈瓦纳古陆的分裂和古特提斯洋的缩减衰退过程相联系,而且与南大西洋的形成基本是同时进行。

推荐内容

教育新鲜事

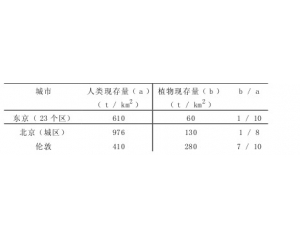

城市生态系统

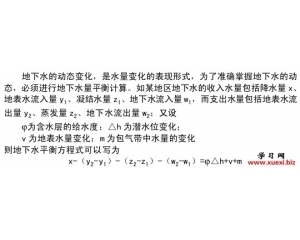

城市生态系统 地下水的动态

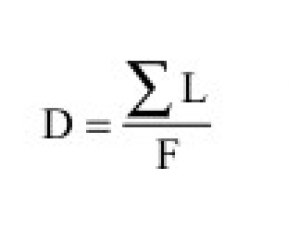

地下水的动态 流域特征对河流的影响

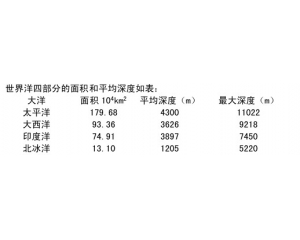

流域特征对河流的影响 世界洋及其区分

世界洋及其区分