权威访谈:我国统计数据为何屡遭质疑(3)

统计方法需加快转变

问:我们的统计工作如何与国际接轨?

汪同三:比起上世纪80年代初,我们在与国际接轨方面已经大大改进了。原来我们用MPS体系,现在是SNA体系,比过去科学了。

但即使是SNA这样一种统计体系,又分为不同的方法,比如GDP就有3种计算方法,一种是生产法,一种是支出法,还有一种是收入法。这3种方法得出的GDP肯定是存在差异的。统计部门的工作质量就是要使不同方法得出的GDP的差距能够最小。

西方比较成熟的市场经济国家采用的主要方法是支出法;而中国主要是生产法,但也有按投资和消费计算的GDP,这二者的差距显然比西方的差距要大。

问:在统计方法上该怎样改进?

汪同三:比如对于职工工资上涨的统计质疑,统计部门的解释是他们统计的范围狭小,没有把所有典型职工包括进去,而只统计了国有企业职工,这就需要以后做一个全口径的统计。

还有一个问题就是数据的延续性。比如,以前没有全口径的职工工资,这时就需要创造一个新的数据指标;而一般研究人员还是需要用历史时间序列来做分析,这就要沿用旧的比较有局限性的口径数据。所以,统计部门需要讲清楚,让大家知道是基于什么样的基础。比如我们讲CPI,是要和去年相比的。

问:为什么要创造一个全口径的职工工资数据?

汪同三:现在的数据主要是国有企业职工工资,但职工工资涉及到全社会结构的变化和市场经济发展过程。过去,国有经济是大头,统计部门只要统计国有企业职工工资基本就可以了;而现在发生变化了,国有企业的比重在变小,其他类型的企业比重在增加,如果还局限于统计国有企业职工工资就不能代表社会的整体水平了。这种旧方法大约从计划经济时就开始使用了,但统计方法的转变落后于经济结构的转变,还需要进一步加强。

推荐内容

教育新鲜事

四姑娘山野生雪豹,清晰

四姑娘山野生雪豹,清晰 南宁老人超市上吊,到底

南宁老人超市上吊,到底 女驴友被吹落悬崖,风力

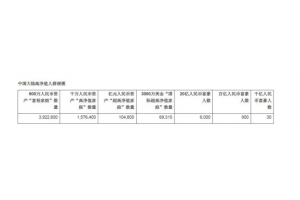

女驴友被吹落悬崖,风力 2019年胡润财富报告:中

2019年胡润财富报告:中